Mediterrane Ernährung: Hat Gott seine Hand im Spiel?

Sie gilt als Königsweg zur Gesundheit: die mediterrane Ernährung. Reiner Zufall – oder haben da womöglich höhere Mächte im Kochtopf gerührt (Bild: Michelangelo)? Tatsächlich hat sich die „mediterrane Ernährung“ entwickelt durch die Verbindung des natürlichen Nahrungsangebots des Mittelmeerraumes mit einer spirituellen Praxis der drei Weltreligionen Judentum, Christentum, Islam, meint eine italienisch-saudische Forschergruppe, die sich mit den spirituellen Quellen dieser Kostform beschäftigt. Es gab offenbar eine gemeinsame Evolution der Religionen und der Ernährung. So kamen zur "klassisch mediterranen Triade“ aus Olivenöl, Wein und Brot weitere Elemente dazu, viel Obst und Gemüse, dazu Nüsse, Hülsenfrüchte und Milchprodukte wie etwa Ziegenkäse. Später brachten Araber getrocknete Nudeln und neue Gewürze mit. Es gab ein wenig Fisch, und Fleisch vor allem anlässlich religiöser Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Festen. Die Forscher verweisen auch auf Ähnlichkeiten mit anderen spirituellen Traditionen dieser Welt. Mittlerweile gilt die mediterrane Ernährung als wissenschaftliches Synonym für naturnahe Kost in allen Weltregionen, nach jeweils regionalen Rezepten, so dass auch alle Heiden, Ungläubigen sowie religiös Unmusikalischen in den Genuss des Gesunden kommen. Sie nennen es: „Essen mit Sinn“. „Dieses traditionelle Modell kann eine Form bewusster gesunder Ernährung und Lebensführung darstellen, im Gegensatz zum ungesunden westlichen Lebensstil und dem weltweit weit verbreiteten Konsum hochverarbeiteter Lebensmittel.“ Gott sei Dank!

Teenager krank durch Nestlé & Co?

Ein US-Teenager hat jetzt Konzerne wie Nestlé und Coca-Cola verklagt, weil sie ihn süchtig und krank gemacht hätten. In einem 148seitigen Schriftsatz werfen die Anwälte den Firmen vor, dass ihr Mandant Fettleber und Typ-2-Diabetes bekommen hatte nach Konsum ihrer Produkte. Solche Krankheiten seien nicht vorgekommen, bevor derartige Nahrung populär geworden sei. Eine Lobbyvereinigung der Konzerne wies die Vorwürfe zurück. In Deutschland war ein Kläger im Jahre 2002 mit einem ähnlichen Vorstoß gescheitert - und musste sich auch noch in den Medien verspotten lassen. So meinte etwa ein Münchner Diabetologe in der Süddeutschen Zeitung, wer sich fast ausschließlich von Schokoriegeln und Softdrinks ernähre, werde vielleicht fett, aber nicht zuckerkrank. Wer anderes behaupte, rede »Schwachsinn« (mehr dazu hier). Und als auch noch sein Schmerzensgeldbegehren zurückgewiesen wurde, höhnte das Blatt: "Kein Zuckerli für diabeteskranken Richter“.

Comeback des Fleischlichen: Was ist besser als Speck?

In einem New Yorker Broadway-Theater umweht der Duft von gebratenem Speck das Publikum, die Schauspieler bruzzeln live. „Was ist besser als Speck?“, ruft eine der Schauspielerinnen: „Nichts.“ (Foto: New York Times). Riecht irgendwie nach einem Comeback des Carnivoren. Und tatsächlich: Die Jüngeren essen wieder mehr Fleisch! Meldet grade die deutsche Wirtschaftswoche (Foto). Die wir doch alle für eingefleischte Veganer hielten, die selbst im Gefängnis noch das Wurstbrot verweigern. Während der Fleischverzehr bei älteren Menschen zurückgeht, steigt er bei jüngeren so sehr an, dass er sogar das Gesamtniveau erhöht. Besonders die Millennials tragen dazu bei – so wird die Generation bezeichnet, die zwischen 1981 und 1995 geboren wurde. Ihr Pro-Kopf-Fleischkonsum habe sich um 19,4 Prozent zum Vorjahr erhöht.

Ein Wein wie Hinplumpsenlassen

Jaja, schon klar, Alkohol ist ganz schlimm. Aber wenn schon, dann Naturwein? Tina J. aus Z. fragt, ob die gerade sehr gehypten „Orange Wines“ sich „längerfristig im großen Stil durchsetzen“. Jene Weine also, die irgendwie gelblich aussehen, orangefarbig, manchmal etwas trübe, und vor allem „natürlich“ sein sollen. Sie schmeckten, "wie sich das Hinplumpsenlassen auf eine Sommerwiese anfühlt“, schwärmte mal das phantasiebegabte Magazin der Süddeutschen Zeitung. »Misslungen“ nannte sie Weinpublizist Andreas März (Merum): »Schmuddelige Weine zeugen nicht von Naturliebe, sondern von önologischer Verwahrlosung.« Auch der Weinratgeber der Neuen Zürcher Zeitung (Bild) reagierte auf die Tinas Frage eher zurückhaltend. Selbst wenn sie bei manchem Winzer „Aha-Effekte“ auslösten - bei ihm sei das „nicht der Fall.“ Sie würden sich daher auch „nicht im größeren Stil durchsetzen.“ Merke: Was nicht gut schmeckt, ist auch nicht gut (mehr hier).

PS: Wein ist doch gesund. Neue Studie: 40 Prozent weniger Herzleiden bei 1 Glas/Tag.

Medien: Ja, es gibt einen Weihnachtsmann

Sie klingt wirklich sehr anrührend, die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das sich an die Zeitung wandte, weil ihr Vater behauptet hatte, dass alles, was dort stünde, wahr sei. Und da stand dann tatsächlich, schwarz auf weiß, die Antwort auf ihre Frage: „Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann.“ (Foto: Jonathan Meath / WikiCommons). Das war am 21. September 1897. Und viele Medien auf der ganzen Welt drucken es seither nach, alle Jahre wieder, weil sie so ergriffen sind, davon, dass es einmal Leute gab, die ihnen praktisch alles abnahmen. In Deutschland ist es die Welt, die übrigens auch glaubt, dass der berühmte Geschmacksverstärker Glutamat unschädlich sei. Mittlerweile hat das blinde Vertrauen im Publikum etwas nachgelassen, auch weil sie öfter mal etwas schludrig mit den Tatsachen umgehen, der Spiegel zum Beispiel, der ja lange einen eigenen Faktenerfinder beschäftigt hatte. Und kürzlich noch in einem großen Artikel behauptet: »Ein Lebensmittel ist nicht automatisch ungesund, nur weil es hochverarbeitet ist«. Kronzeuge war ein Professor und Lieblings-Experte des Blattes, der gern von Firmen Geld nimmt. Die Leute vom Spiegel finden da nichts dabei, sie hatten ja auch Millionen genommen, von Bill Gates. Doch damit ist jetzt Schluss. Wer gibt schon Geld an Medien, denen sowieso keiner mehr glaubt. Dabei ist sicher nicht alles automatisch Unsinn, was da drinsteht.

Fröhliches Fika (nicht nur) zu Weihnachten!

Das ist mal eine frohe Botschaft zum Fest: Ein bisschen Süßes ist besser als gar nichts! Das haben schwedische Forscher herausgefunden. Wer etwa 25 bis 37,5 Gramm Zucker am Tag zu sich nimmt, hat offenbar weniger Herz-Kreislauf-Krankheiten. Sie führten die positiven Effekte auch auf ein Phänomen namens „Fika“ zurück, den Brauch, in froher Runde Kaffee und Gebäck zu genießen. In Skandinavien sei das so üblich. Bei uns natürlich auch. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Am gefährlichsten sei übrigens das Süße in den Softdrinks. Tatsächlich nehmen die Deutschen den meisten Zucker zu sich, ohne es zu wollen, „versteckt“ in Süßgetränken, in Fertiggerichten, sogar in Brot. Und nur etwa 15 Prozent der täglichen Zuckermenge von etwa 100 Gramm direkt und selbstbestimmt. Wer die 85 Prozent in Industrieprodukten meidet, kann problemlos täglich Kuchen genießen oder süße Teilchen. Und natürlich die Naschsachen aus der Weihnachtsbäckerei. Fröhliches Fika also, wie sie in Schweden wohl sagen! Und zwar das ganze Jahr über. Wir haben natürlich die Rezepte dafür, unter anderem für Zimtschnecken, die sie dort übrigens „Kanelbuller“ nennen. Alter Schwede!

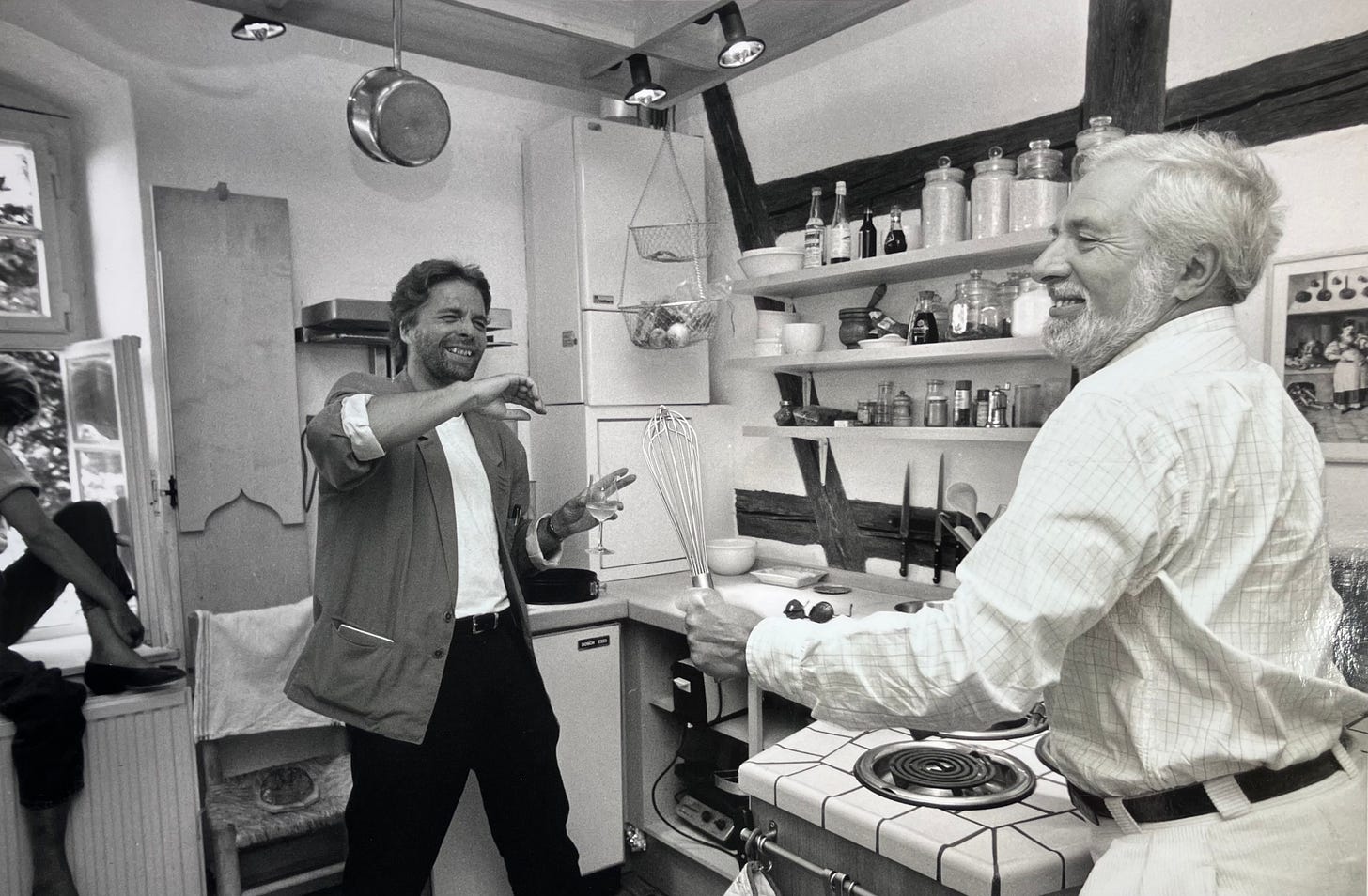

Mein Senf: Erinnerungen an den „Gastro-Papst“

von Hans-Ulrich Grimm

Er galt als „schwierig“, der legendäre Autor und “Gastro-Papst” Wolfram Siebeck. Beim (damals hoch angesehenen) Spiegel, wo ich angestellt war, hatten sie mich gewarnt. Ich fand ihn eigentlich sehr angenehm, ja lustig (Foto: Joachim E. Röttgers; Siebeck rechts, ich links), wie auch seine Frau Barbara (am Fenster), die das Nachwort verfasst hat für seine kürzlich erschienene Autobiographie. Sie war immer dabei war, auch bei jenem Gelage in Straßburg, bei dem er einen Orden bekam für seine Verdienste um die französische Landwirtschaft, sie einen Strauß - aus Lauch. Alle großen Köche aus dem Elsass hatten aufgekocht, im Maison Kammerzell, es ging die ganze Nacht, ich habe ihn, ehrlich gestanden, ein bisschen beneidet um seinen Beruf. Einmal, nach einem Mittagessen in einem Drei-Sterne-Restaurant, das sich bis nach 17 Uhr hinzog, saß er hinten in meinem Auto, das Fenster offen, und seufzte: Hach, ist das Leben schön... Was er nicht war: ein Weltverbesserer. Ob er die Deutschen zum Genuss bekehren wolle? Das läge ihm fern. Mir hat er jedenfalls sehr geholfen. Als er mein Buch „Die Suppe lügt“ in den Himmel gelobt hatte, gingen die Verkäufe steil nach oben. Er war, schrieb einmal eine Zeitung, womöglich einer der wenigen Journalisten, die wirklich etwas bewirkt haben. Da könnte was dran sein.